・その1~春 二十首~

・その2~夏 十五首~

・その3~秋 二十首~

・その4~冬 十五首~

・その5~雑 三十首(上)~

・その6~雑 三十首(下)~

雑三十首(上) 目次

-

七十一、いにしへの

七十二、をきわびぬ

七十三、とへかしな

七十四、もしほやく

七十五、かもめなく

七十六、なみまゆく

七十七、しほかぜに

七十八、さととをみ

七十九、とはるゝも

八十、ながき夜を

八十一、あかつきの

八十二、とにかくに

八十三、すぎにける

八十四、夕月夜

八十五、をきの海を

Amazon

和歌のルール

七十一、

いにしへのちぎりもむなしすみよしや

わがかたそぎの神とたのめど

≪訳≫かつて我が信仰として住吉の神に祈ったが、その頼みも今となってはむなしいものだ。

住吉の神といえば和歌の神様である。その実際は古来より多くの和歌に詠われてきたことに由来するようだ。もちろん和歌に篤い院もかつてここに祈り、「いにしへのちぎり(古の契)」をされた。「かたそぎ(片削ぎ)」は社殿の屋上を支える「ちぎ(千木)」を削ったもので、「かたそぎの神」で信仰する神と読める。かつて自身の行末を頼んでいたけれど、隠岐に流された今の身上を思い返すとそれもまた虚しいものになったという喪失感を感じさせる。ただ、「かたそぎ」は恋歌に結構見られる言葉だから、この歌にも恋歌という側面を含ませていると読むの面白いかもしれない。

七十二、

をきわびぬきえなば消ねつゆの命

あらばあふよをまつとなけれど

≪訳≫草木に置きかねるほどの露のように私の命も消えるなら消えてしまえ。再びこの世で逢うことを待つ身の上でもないのだから。

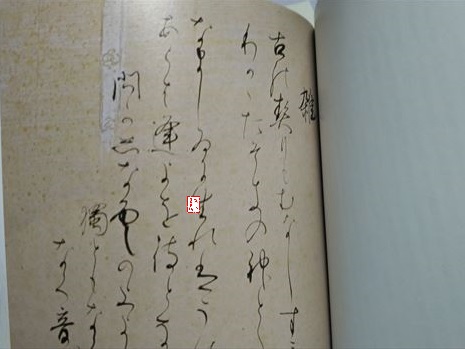

この一首は諸本によって語句の異同が大きい。上句が「なまじゐに生ればうれし露の命」(続群書類従本)となっていたり、結句が「待つとなき身を」(村上家本など)となっていたり、それぞれで若干読んだ印象に違いが出てくる。さまざま原因が考えられるが、『新古今集』編纂時に絶え間ない切継を繰り返した院のことだ、そのときどきで繰り返し推敲したりすることもあったのだろう。

また「きえなば消ね」や「あらばあふよ」などの語は、式子内親王や殷富門院大輔の歌を連想させる。もっと和歌の広範な知識があれば、より面白い読み方もできそうだ。

七十三、

とへかしなくものうへよりこしかりも

ひとりともなきうらになくねを

≪訳≫訪ねておくれ。雲の上を渡ってきた雁が、友もいない浦で独り鳴いている。そんな私のところへ。

この歌を初めて読んだ時、ふと実朝の「うばたまや闇のくらきに天雲の八重雲がくれ雁ぞ鳴くなる」(『金槐和歌集』巻下雑)が思い出された。実朝の歌は暗鬱としたその心裡の叫びのような、ゾッとするほどの絶歌という印象がある。一方の院の歌は、それでも隠岐の温暖な島風に吹かれているような、あるいは京人らしい品の良さを感じる。だが両歌の底流に流れる孤独感には、どこか相通じる性質を感じずにはいられない。院の歌の場合、「とへかしな」という強い歌い出しなどがその印象を強めているのかもしれない。また「かり(雁)」の一語は院あるいは実朝自身とみて読んでみると、歌全体の印象の際はあれど、その孤独感の輪郭がよりはっきりとしてくるように思う。

七十四、

もしほやくあまのたく縄うちはへて

くるしとだにもいふかたぞなき

≪訳≫毎日毎日藻塩を焼く海人が古縄を繰るように、私も日々苦しい毎日であるが、苦しいとだけいえればよいがそんな手立てもない。

「もしほやく(藻塩焼く)」あるいは「たく縄(栲縄)」は夏29番歌でも出てきたが、そちらは難波江だった。一方この歌は、隠岐の行在所前の海を眺めて詠んだのだろう。「うちはへて(毎日毎日)」燃えづらい縄を焚く海士の苦しい作業と自身の心境の苦しさを重ね合わせ、それでもその苦しさはどこにもやり場がない。そんな生活の現状が見て取れる。なおこの歌は後に藤原為世により『新後撰集』巻十二恋歌に撰入されているが、『注釈』でも指摘されている通り恋の苦しさを歌ったものではない。もちろん「くるし(苦し・繰る)」「いふ(言ふ・結ふ)」とかけ、この百首中にもよく見える恋歌としての体裁も備えているようにも詠めなくもないが、あからさまに「恋歌」として部類するのはいかがなものか?

……これは完全に私の偏見だが、曽孫・為遠の失態なども含めて、二条派がのちのち断絶するに至る布石を為世に見出してしまう。こうなれば、非嫡流ながら歌人として図太い生涯を全うした孫・為明の尽力も虚しいばかりだ。

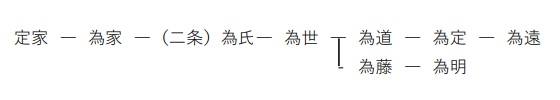

参考までに、二条派は定家→為家→(二条)為氏→為世とつながる。為世の長男・為道→為定→為遠とつながり、為世の次男・為藤→為明となる。為遠の長男・為衡の死をもって二条派は断絶する。二条派はその後、『新拾遺集』編纂途中で急死した為明から引き継いだ頓阿の系統が主流となる。

七十五、

かもめなく入江のしほのみつなへに

あしのうは葉をあらふしら浪

≪訳≫鴎の鳴く入江に潮が満ちて来るにつれ、芦の葉の先を白波が洗う。

観念的あるいは心理的な表現の配された写実的な一首。『注釈』では「自然に対する観照の秀れた、要減の的確な、新古今風の歌」として絶賛されている。多分著者のお気に入りなのだろう。たしかに指摘されている通り「初句から堂々と第五句へ詠み下し、第三句は『みつなへに』と古調を用い、ここでちょっと調べを曲折させ、最後を力強く『しら浪』と体言で止める。これらの点は一首が軽く流れてしまわないようにし、力強い調べの歌としている」。この評には唸ってしまう。

また『新古今集』巻一春歌上、藤原秀能「夕月夜しほみちくらし難波江の芦の若菜をこゆるしら浪」(25)にも思いを寄せ、この歌を下敷きとしたのではと考察している。秀能の兄はご存知、院近習にして承久の乱後に斬首された秀康である。秀能は出家により助命された後も、院に忠義を示し続けた。思うところもあったのだろうな。

七十六、

なみまゆくをきのみなとに行ふねの

われぞこがるゝたへぬ思ひに

≪訳≫波間を分けて隠岐の港を行く船が漕がれるが、私は絶えぬ深い思いに焦がれているのだ。

こちらも写生的な一首。もちろん「をき」は沖と隠岐をかけている。船を「漕がれる」姿に自分の思い「焦がるる」姿を続けている。

隠岐の行在所の前には、かつて「綱掛けの松」といわれる老松があった。当時はその辺りが海岸線で、船を停泊させる綱を松にかけていたといわれている。現在は枯れてしまっているが、切株が現存している。なお、その目前には現在「海士町後鳥羽院資料館」と「つなかけ」というお土産屋さんがある。ちなみに今回の参考文献のひとつ田邑二枝『隠岐の後鳥羽院』はそこで買ったものだ。

cf,お土産と手仕事のお店 つなかけ

七十七、

しほかぜにこゝろもいとゞみだれ芦の

ほにいでゝなけどとふ人もなし

≪訳≫潮風に乱れる芦の穂がはっきりと分かるように、私の心も潮風に乱され声を出して泣くけれど、誰も私のもとを訪れる者もいない。

「いでゝなけど(出でて泣けど)」とという語で慟哭の様子が窺える。ここまではっきりと詠むのは院にしては珍しい気もする。三句四句で字余り区割りと調子もかなり変調的で、これはそのまま院の心の動揺を写し取っているかのようだ。率直な詠み方はとても院らしいが、技巧的には伝統的というか王朝風のそれを出ていない。

七十八、

さととをみきねがかぐらの音すみて

をのれもふくるまどのともしび

≪訳≫里遠く、夜も更け巫覡が奏する神楽の音が澄み冴えて聞こえてくる。窓の燈火もまた更けてきたことだ。

「をのれ」は「まどのともしび(窓の燈火)」を指す。夜も更けるにつれて神楽の音が澄み切って聞こえてくるというあたりに、漠然とした寂寥感が表れている。またその音と相俟って、軒下の燈火も更け火も弱まってきている。そんな寂寞とした夜の神秘的な一コマを切り取った印象。

七十九、

とはるゝもうれしくもなしこの海を

わたらぬ人のなみのなさけは

≪訳≫手紙で消息を尋ねられてもまったく嬉しくもない。この海を渡って会いに来ることもない建前だけの情は。

二句目で「うれしくもなし」と強く言い切っているあたりに院らしい性格がにじみ出ていると思う。手紙では「(消息を)とはるゝ(問わるる)」も、「わたらぬ人」つまり隠岐を訪ねてくる者がいない状況下で、「なみ(浪)のなさけ(並の情け)」とその上辺だけの情けを糾弾している。とはいえ幕府の監視の目をかいくぐって隠岐に渡ることがどれほど困難なことか、もちろん院も承知していたことであろう。先の秀能しかり、藤原家隆なんかも隠岐の院とは頻繁に音信を重ねていたことが知られているが、決して特定の誰かにぶつけられた歌ではないからこそ、ここまで断定的な詠み方ができるのだろう。なんともやり場のない煩悶の声が聞こえてくる一首だ。

ちなみに家隆に関しては、続群書類従本の古注で隠岐に渡ったという記載がある。もちろんそれを示す史料はなく、単なる伝承だ。

八十、

ながき夜をながながあかす友とてや

ゆふつけどりのこえゑぞまぢかき

≪訳≫眠れない長い夜が明けたのを告げる鶏の声が間近に聞こえる。長々と明ける夜を待つ友であるかのように。

『注釈』によると、「ながなが」が「なくなく」になっている諸本もあるとのこと。眠れない夜を長く重苦しくい感じるのは、800年経った現代でも変わらない。院の心情からすると、「なくなく」という語も似つかわしいが、「ながなが」となっていた方が現代の自分たちには共感しやすいかもしれない。

八十一、

あかつきのゆめをはかなみまどろめば

いやはかなゝるまつかぜぞふく

≪訳≫明け方近くにみた夢をむなしく思いながらまどろんでいると、吹き付ける松風の音がより一層はかなく聞こえる。

本歌は『古今集』巻十三恋歌三、在原業平「ねぬる夜の夢を儚みまどろめば弥はかなにもなり増る哉」(644)とのことだが、こちらは恋歌だ。たしかに本歌を意識してこの院の歌を読めば、恋歌仕立てのような風情も感じられる。だが実際は京を追われた身の上。「まつかぜ」は還御の許しを「待つ」風でもある。暁にみた夢のはかなさに目が覚めて、院はしみじみその現実を噛み締めたことであろう。

八十二、

とにかくにつらきはをきの島つどり

うきをばをのが名にやこたへむ

≪訳≫とにかく辛いのは沖にいる隠岐の鵜の身の上だ。それを鵜に聞けば自分の名をもって憂と答えるだろう。

「島つどり」は鵜の異名であり枕詞。「をき」はもちろん沖であり隠岐だ。鵜に憂の音を重ね、更に沖の鵜に隠岐の自分の身の上も重ねている。なんとも技巧的だが、それでいて相変わらず率直な心境を詠んでいるあたり、瀟洒な印象を受ける。

八十三、

すぎにけるとし月さへぞうらめしき

いましもかゝるものおもふ身は

≪訳≫過ぎ去ってしまった歳月さえ恨めしい。今もこうして物思う私の身にとっては。

一読後にまず感じるのが、この歌は隠岐に来てからかなりの時間が経ってから詠まれたものではないだろうかということだ。もっともそれは「とし月」と明確に言っている点にもあるが、それさえも恨めしく思うような気持ちが募ってきている自身の現状を、冷静な目で捉えているところにある。ある種の達観というか、落ち着き払った風である。またそれは、この歌の持つ視点が京にいた月日と隠岐に来てからの月日という、実に長く壮大な時間軸を俯瞰したところに置かれている点からも指摘できる。

八十四、

夕月夜いり江にしほやみちぬらむ

あしのうら葉にたづのもろごゑ

≪訳≫夕月が登った空の下、入江には潮が満ちてきたのだろう。多くの鶴の声が芦の葉の中から聞こえてくる。

三句切れ体言止めという詠み方がなんとも新古今らしい。加えて入江に潮が満ちてくる視覚的動とそこに聞こえてくる鶴の声という音声的動が、劇的な映画のワンシーンのような映像としてまざまざと浮かび上がってくるような表現となっていて、こういう点は院の巧みと思わざるを得ない。『注釈』ではこの歌も75番歌同様、秀能の歌への意識を指摘しているが、下敷きがあってもそれを見事に昇華させる技術には驚嘆の声しかない。

八十五、

をきの海をひとりやきつる小夜千鳥

なくねにまがふいそのまつかぜ

≪訳≫隠岐の海に独り渡ってきたのか小夜千鳥よ。磯に吹く松風がお前の声に似通い悲しく聞こえる。

本記事「雑 三十首(上)」掲載の十五首のハイライトのような一首。隠岐の海を一羽渡る千鳥に、「お前もひとりでやってきたのか」と思わず問いかける院の姿が目に浮かぶ。どんな心境なのか? 察するにあまりある。

≪後鳥羽院『遠島御百首』私見その6~雑 三十首(下)~≫ へ・・・