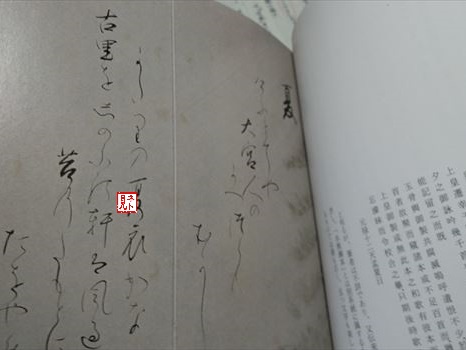

・その1~春 二十首~

・その2~夏 十五首~

・その3~秋 二十首~

・その4~冬 十五首~

・その5~雑 三十首(上)~

・その6~雑 三十首(下)~

夏十五首 目次

-

二十一、けふとてや

二十二、ふるさとを

二十三、たをやめの

二十四、暮かゝる

二十五、あやめふく

二十六、いまはとて

二十七、五月雨に

二十八、さみだれに

二十九、難波江や

三十、あはれにも

三十一、ゆふだちの

三十二、夕すゞみ

三十三、したくゆる

三十四、くれたけの

三十五、見るからに

Amazon

合本俳句歳時記 第五版

二十一、

けふとてやおほみや人のかへつらむ

むかしがたりのなつごろもかな

≪訳≫今日、都の人々は衣替えをしたことだろう。そんな行事さえ、私にとっては昔語りになってしまった。

四月一日は旧暦でいう夏の始まりで衣替えの時期。都の行事・風俗とは裏腹に、今の院にはそれを伝える人も行う人もいない。当時を偲びながらも今はもはや変わってしまった現実を嫌というほど噛みしめている述懐がにじみ出ている。

ちなみに藤原定家『明月記』承元二年四月二十六日条で、季節外れの装束で参内した公家を院が物珍しさに垣間見たという記述がある。

二十二、

ふるさとをしのぶの軒に風すぎて

こけのたもとににほふたち花

≪訳≫都を思い偲んで眺める軒先に風が吹きすぎる。その風に運ばれて、私の僧衣に橘の匂いが香ることだ。

痛ましい心情が伝わってくる一首。「しのぶ(忍ぶ)」はよく恋の歌に詠まれる言葉だが、院の場合は遠く離れた都を「しのぶ」「軒」なのである。それを彷彿させるように、僧衣の袖から立ち上る橘の香り。橘もまた古を思い起こさせる花である。悲痛にも悲痛を重ねた院の心を例えているのであろうか? ほんのひとときの風の戯れというのも儚い風情がある。

二十三、

たをやめのそでうちはらふむら雨に

とるやさなへのこゑいそぐらむ

≪訳≫田植えをする女人たちの袖を吹き払うかのような村雨が降ってきたためか、早苗をとる田植歌の調子も急いでいるようだ。

田植えの季節。昔の田植えはお囃子をとって景気よくリズミカルに行われたであろうことは、「田植歌」などの言葉が残るように想像に難くない。その調子が早いと聞こえるのは、雨が近いあるいは激しく雨に打たれて作業を急いでいることを如実に意味している。一見長閑な田舎の風景だが、そこに一日の時間の経過と一年を通しての歳時の姿が凝縮されているように感じる。初句「たをやめ(手弱女)」という優しい音の響きが全てを優しく包み込んでいる印象を受ける。この雨は激しくも、どこかほの暖かい初夏を思わせる。

二十四、

暮かゝるやまだのさなへあめすぎて

とりあへずなくほとゝぎすかな

≪訳≫夕暮れ、植えたばかりの山田の早苗に降る雨が止むと、ほととぎすはすぐに鳴き出すことだ。

「とりあへず」とは現代語的な意味ではなく、「すぐに」「突然に」の意である。田植えを終えてすぐに雨の恵みを得た早苗。雨が上がるとすかさず泣き渡るホトトギス。初夏の風景を凝縮して詰め込んだかのような

、音的にもとても清々しさが感じられる一首。とはいえ、院としては雨上がりのつかの間の静寂を楽しみたかったのではないか、そんな想像も掻き立てられる。

二十五、

あやめふくかやがきのそばに風すぎて

しどろにおつるむらさめのつゆ

≪訳≫菖蒲を差した民家の軒端に風が吹きすぎると、途端に村雨の雫が乱れ落ちることだ。

軒端に「あやめ(菖蒲)」を葺くのは端午の節句の行事。降り過ぎた雨粒が「しどろに」乱れて軒の菖蒲を濡らす。その穂先からは大粒の雨粒がしたたり落ちている。時間の経過と一瞬の情景、それを「風すぎて」の一語に集約して味わい深い印象を与えてくれる。その一方で、雨粒をみつめる院は何を思っていたのだろうか? やはりそこに自身のもの憂い涙を重ねてたのではないか?

二十六、

いまはとてそむきはてぬる世中に

なにとかたらふやまほとゝぎす

≪訳≫今となっては決然と捨て去った世の中であるのに、ほとどきすは何を思って鳴いているというのだ。

ホトトギスといえば和歌によく詠まれる鳥。かつて都で盛んに歌会を催した院のこと、ホトトギスの鳴き声を聞いて遠い都を思い出したのだろうか? 「そむきはてぬる」といいながらも未練が残ってる、そんな切なさが感じられる。またホトトギスが「鳴く」はやはり「泣く」を連想させて、院の涙や嘆きも歌い込められている感じする。こうして自らの思いや心情を和歌に読み込む術こそ、王朝文化を牽引してきた者の美的感性の底流を垣間見せてくれるような気がする。

二十七、

五月雨にいけのみぎはやまさるらむ

はすのうき葉をこゆるしら浪

≪訳≫降り続く五月雨に池の水も溢れんばかりになっているのだろうか。蓮の浮葉にも海の白浪のように水が越えかかっている。

この歌は、『新古今』巻一春歌上にある藤原秀能の「夕月夜しほみちくらし難波江の芦の若葉をこゆるしら浪」(26)を意識していると指摘されている。秀能の兄・秀康は、承久の乱にて上皇側の大将軍として乱後に斬首されたことは有名だ。そんな因縁のある歌人の歌に思いを寄せて詠まれたのだろうか。池に浮かぶハス葉に波が寄せる姿に、大海へのイメージが重ねられる。眼前の小世界から広大な世界へ、グッと視点を大きく移動させたような映像を見るようだ。

二十八、

さみだれにみやぎもいまやくだすらん

まきたつ峯にかゝるむらくも

≪訳≫真木の生える峯に村雲がかかっている。五月雨降る中、宮木を山から降ろしているのだろうか。

「宮木」は宮殿や神殿を造営するための上等な木材の意。五月雨降る中、山肌から麓へ宮木を下ろす作業に思いを馳せるている。村雲かかる峯という広い眺望の中に、山人の力強い作業風景が溶け込んでいる。どこか自然界の実景、広大な自然の中に息づく小動物たちの営み、そんなことも想起させられる。あるいは、絶海の隠岐の風景、それを切り取ったかのような印象も受ける。

二十九、

難波江やあまのたく縄たきわびて

けぶりかゞめる五月雨のころ

≪訳≫難波の海辺で海人が縄を焚いているが、海水に濡れて燃え渋っている。その煙が低く立ち込め流れている五月雨の季節だ。

五月雨のころ、つまり梅雨の季節。「あまのたく縄」は漁師が用いた縄のことで、使えば当然のように海水に濡れる。その縄を燃そうとしても、海水と雨に湿った縄はなかなか燃えずに燻っている。その煙が低く地を這うように流れている、そんな情景が浮かぶ。雨がちな空模様は院の晴れやらぬ心情を写しているのだろう。そして低く流れる煙もまた、院の鬱屈とした心境に他ならない。初句の「難波江や」という詠嘆が、海辺のうら寂しい情景と相俟ってグッと胸に迫ってくる。

三十、

あはれにもほのかにたゝく水鶏かな

老のねざめのあかつきのそら

≪訳≫戸を叩くように鳴く水鶏の声をしみじみと聞いている。そんな老いの寝覚めである暁の空。

「水鶏(くいな)」の鳴き声は戸を叩く音に似ているという。故に恋歌などで人が訪ねてくる比喩として用いられているが、この歌では、孤独な配流地で人が訪ねてきたかという淡い期待と、それが聞き間違いだったという絶望とが入り混じる複雑な心境を効果的に表している。人恋しいと思っていても、誰も訪ねてこない現実。「ねざめ(寝覚め)」の「あかつきのそら」という情景のもと、その哀れな心情をより孤独なものに感じさせてくれる。そしてそれは、視覚・聴覚といった五感で感じ取った孤独である。

三十一、

ゆふだちのはれゆくそらの雲まより

いり日すゞしきつゆの玉篠

≪訳≫夕立が晴れてゆく雲間から入日が差す。その日が篠の上に玉のような雨粒に映え涼しく感じられる。

なんとも写実的で夏の夕暮れ時の一瞬の涼しさが感じられる一首。激しい夕立があがって、日中の暑苦しさが噓のように涼しくなる。そんな空気感の中、雲間から差し込んだ陽射しに篠の葉の露の玉がキラリと輝いている。言葉に出して読んでみても、とても清涼感があふれる。また空を眺めていた視点が一気に目の前の篠の葉に焦点が移ってくる流れは、露の玉が葉先から切れよく滴り落ちるイメージも彷彿とさせる。

三十二、

夕すゞみあしの葉みだれよる浪に

ほたるかぞそふあまのいさり火

≪訳≫夕涼みをしながら眺めていると、波が寄せて芦の葉が揺れる上に蛍が数を増している。その遠景に沖の漁火が重なって見える。

夏の夜に目にした光景を読み込んだ見事な一首だと思う。隠岐の岸辺に群生する芦、その上を乱れ飛ぶ蛍の光。この近影の遠くには沖で漁をする船の漁火が蛍の光の中に重なって見える。映画のワンシーンのような遠近感に、短いながらもドラマティックな時の移りを感じられ、幻想的な雰囲気を醸し出している。

三十三、

したくゆるむかひのもりのかやり火に

おもひもえそひゆくほたるかな

≪訳≫低く燻る蚊遣火が向かうの森にほのかに見える。その間を、私の思いを添えた蛍が飛んでいく。

蚊遣火というのは、今でいう蚊取り線香のようなもの。昔はヨモギや杉の葉などを燻していたようだ。向こうの森のその火灯りと、それを眺める院の間の空間を静かに飛ぶ蛍の光。静かな夏の夜の情景が彷彿とされる。そしてその蛍へ「おもひ」をかける。だがその「思ひ」も「火」と同じく燻っている。見事な情景描写の中に、院の心情がスッと読み込まれている巧みな一首だと思う。

三十四、

くれたけの葉ずゑかたよりふる雨に

あつさひまあるみな月のころ

≪訳≫呉竹の葉先が片寄るほどに降りしきる雨のおかげで、しばし暑さが遠のく水無月の頃だ。

上句で感じられる激しい雨。「三十一、ゆふだちの」同様、雨後の涼しさが伝わってくる一首だが、前句のようなスピード感はなく、どちらかというとどっしりと構え、眼前の夏の情景を写実的に率直に読み上げ味わっているかのような印象を受ける。

三十五、

見るからにかたえすゞしきなつ衣

日もゆふ暮のやまとなでしこ

≪訳≫初秋を思わせる夕暮れの撫子の花を見るにつけ、夏衣もどこか涼しさを感じるような季節になった。

「なでしこ(撫子)」は秋の季語。晩夏の夕暮れ時、撫子の花を眺めながら、来ている夏衣にもどこか涼しさを感じるようになってきた実感が伝わってくる。夏から秋へと季節が移り行くその狭間、「すゞしき」は「やまとなでしこ」と結びつくことで、涼やかな夕露を湛えた姿を連想させる。夏の最後にふさわしい一首だろう。

≪後鳥羽院『遠島御百首』私見その3~秋 二十首~≫ へ・・・