・その1~春 二十首~

・その2~夏 十五首~

・その3~秋 二十首~

・その4~冬 十五首~

・その5~雑 三十首(上)~

・その6~雑 三十首(下)~

私を後鳥羽院がらみの研究(?)に誘った例のママは、最近は以前にもまして悠々自適の生活をしているらしい。なんでも「野垂れ死にが理想の死に方」なのだそうで、いまだ某ウイルスの話題に事欠かない昨今ながら、全国各地を転々と飛び回っているらしい。

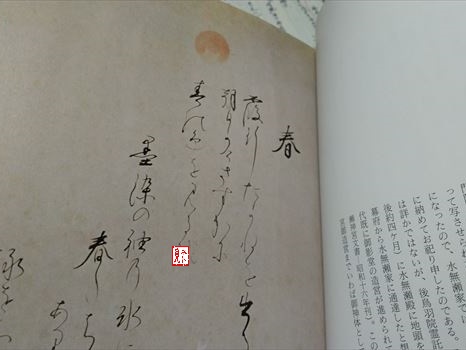

そんなママから最初に後鳥羽院の話しをもらった時、見せられたノートがあった。見慣れた独特の字面で記されていたそれは、後鳥羽院が隠岐で詠んだという「遠島御百首」だった。

「なんかこの百首写してたら、院の御気持が痛いほど伝わってきて涙で涙で……」

とママは本当に泣いていた。

そんな光景を目にしたためか、以来、後鳥羽院のことやらゴタゴタとやっているうちも、常に私の頭の片隅には『遠島御百首』のことがあったのだが、一度サラッと読んだだけで特に深く考えてもこなかった。

私はといえば、ご存知の通り、院の足跡やらなんやらを追うばかりで、よくよくその御製を深く読み込むこともしていない。

もちろん『新古今』はじめ、御製はかなりの量を読んできたと思う。そもそも和歌自体が好きなので、三代集はじめこれまで多くの和歌集にも触れてきたし、下手ながら自分で詠んでみたりもする。だが院の御製を集中して読み込んだことはなかった。

そんな中、今年も年頭からあれやこれやと計画していたものの、とかく私情に左右されてなにもこれといった成果を上げられないまま年の後半を迎えたある日、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』もクライマックスに向けて動き始めた頃、完全に煮詰まってしまっていた。そこでふと、「今一度、院の御心に寄り添ってみようかしら」などと思い立ち、初めて『遠島御百首』の精読をはじめたワケだ。

……とはいえ下手の横好き。

和歌だって好きこのんでいるというだけで、その基本的な学習をしてきたわけでもない。でもまあまずは読んだまま感じたままに解釈してみようと、この記事を思い立った。

あくまでこの記事は私なりの解釈なので、読み間違えだったり単なる勘違いだったり、果ては完全なる思い違いがあるとは思うが、そこらへんは大目に見てもらいたい。未熟者、初学者なりにも頑張ったつもりではあるけれど……。

記事の構成は、和歌・拙訳・解釈となります。目次ではスペースの関係上、初句のみ掲載しています。

念のため、基本的な解釈や本歌のことなどは小原幹雄『遠島御百首注釈』(隠岐神社奉賛会,1983)を参考にしました。例によって参考文献は最後の記事末にまとめて掲載します。

またこの記事は

・その1~春 ニ十首~

・その2~夏 十五首~

・その3~秋 ニ十首~

・その4~冬 十五首~

・その5~雑 三十首(上)~

・その6~雑 三十首(下)~

の全6回になる予定です。

Amazon

新古今和歌集〈上〉 (角川ソフィア文庫)

新古今和歌集〈下〉 (角川ソフィア文庫)

春ニ十首 目次

-

一、かすみゆく

二、すみぞめの

三、とけにけり

四、もゝちどり

五、さと人の

六、ふる雪の

七、根芹つむ

八、かぎりあれば

九、春さめに

十、とをやまぢ

十一、うらやまし

十二、もえいづる

十三、をのれのみ

十四、ながむれば

十五、はる雨も

十六、やどからむ

十七、すみぞめの

十八、ちる花に

十九、ながむれば

二十、ものおもふに

一、

かすみゆくたかねをいづる朝日かげ

さすがにはるのいろをみるかな

≪訳≫霞ゆく高峯にのぼる朝日のまばゆさよ。都より遠く離れた隠岐でも、さすがに春らしい趣きを感じることだ。

この一首はなんといっても「さすがに」の一語に全てが集約されている。隠岐配流後はじめての春。思い起こされるのはいつも都のこと。そんな中でも、春の趣きをみれば、都より遠く離れた隠岐にも春の訪れを感じる。なんとも実感がこもっている。また「さすがに」の語に「(朝日が)さす」という意味も掛かっていて、よりその風情を感じられるようだ。

二、

すみぞめのそでのこほりに春たちて

ありしにもあらぬながめをぞする

≪訳≫涙にぬれた墨染の袖は凍っていたが、春になって解け始めてきた。思えば今まで一度もなかった憂いに満ちた目で春を眺める。

『遠島御百首』でたびたび登場する「墨染の袖」とは僧衣のこと。承久三年七月八日、院は幽閉されていた鳥羽殿において出家している。出家直前、藤原信実(藤原定家の甥)筆の俗体最後の御影が現代にも伝わっている。それをふまえての「ありしにもあらぬ」という語。都においては一度も経験したことのなかった「配流地での春」であり、「僧形で迎えた春」。そこに、より一層深い憂いの心情が読み取れる。

三、

とけにけりもみぢをとぢし山河の

またみづくゝるはるのくれなゐ

≪訳≫昨秋の紅葉を閉じ込め凍り付いた山河が、春になって解けてきた。絞り染めのように美しかった昨秋の紅葉を春の紅としてまた眺めることだ。

「はるのくれなゐ」とはなんとも風情のある言葉だ。そしてその語を導くかのように、山の河の水の中に凍り閉ざされていた昨秋の紅葉が、春の暖かさに解けて流れ出す姿が鮮烈な一首。「くゝる」は布を絞り染めにすることで、川の紅葉の鮮やかさをひときわ際立たせている。

本歌は『古今集』巻五秋歌下、在原業平「ちはやぶる神代もきかず立田川から紅にみづくぐるとは」(294)とのこと。

四、

もゝちどりさえづるそらはかはらねど

わが身のはるぞあらたまりぬる

≪訳≫あまたの小鳥が囀る春の空は、都のそれと変わらない。だが、我が身にとっての春はすっかり変わってしまった。

時が経ち時期が来たら春は必ず訪れる、これは普遍の自然摂理である。その一方、下の句では院自身にとっての春が全く変わってしまったことが嘆かれている。変わらないものと変わってしまったもの、春の暖かさと院の冷めきった心中、この二項対立が象徴的だ。院の率直な感慨なのだろう。

本歌は『古今集』巻一春歌上、読み人しらず「もゝ千鳥囀る春はもの毎にあらたまれども我ぞふりゆく」(28)。

五、

さと人のすそ野ゝゆきをふみ分て

たゞわがためとわか菜つむころ

≪訳≫里の人が山裾の残雪を踏み分けて、ただ自らのために若菜を摘んでいる時季だ。

隠岐の里人が若菜を摘む姿を見て、若菜摘みの行事を述懐している。「若菜摘み」は年始に行われていた宮中行事。都にいたころには献上される身だったが、隠岐の里人は自身のために若菜を摘んでいて院自身のために摘んでいるのではない。宮中行事とも関わりがなくなり、自身の身の上がすっかり変わってしまったという悲哀の声が聞こえてくる。

本歌は『古今集』巻一春歌上、光孝天皇「君が為春の野に出でゝ若菜つむわが衣でに雪は降りつゝ」(21)。

六、

ふる雪に野守のいほもあれはてゝ

わかなつまんとたれにとはまし

≪訳≫雪が降り、野の見張りの者がいなくなってその庵も荒れ果ててしまった。春になって若菜摘みに行きたくとも、誰に野の様子を尋ねればよいというのか。

「野守」は特に、立ち入りを禁じられている広野の管理・見張りをしている人のこと。つまりその一帯を知り尽くしている。だがその野守がいないということは、いつどこで若菜を摘めばいいか分からない。隠岐での院の孤独な状況を歌っているといわれているが、五里霧中の将来を憂いているようにも感じる。

本歌は『古今集』巻一春歌上、読み人しらず「春日野の飛火の野守出でゝ見よ今幾日ありて若菜つみてむ」。

七、

根芹つむ野沢の水のうすごほり

まだうちとけぬはる風ぞふく

≪訳≫芹を摘む野沢の水面の薄氷はまだ解けない。それほど寒い春風が吹いている。

野の沢にはる氷を解かすほどの温かみもない春の風、その冷たさがまざまざと伝わってくる写実的な一首。また、春なのに凍り付いたままで芹も摘めないという状況に、都から遠く離れたところに来てしまったのだという現実への悲哀も感じられる。

八、

かぎりあればかきねの草も春にあひぬ

つれなきものは苔ふかきそで

≪訳≫どんなものにも日限はあるもので、冬枯れた垣根の下草も春には新芽を吹く。だが無情なことに、涙に濡れて苔深い私の衣の袖に、春の訪れは感じられない。

「四、もゝちどり」の歌にも通じる一首。枯れた草木にも春になれば新芽が吹くが、自分の僧衣の袖は苔が生えるほど深く涙に濡れているという対比。春が来ない冬はないのに、それなのに……そんな嘆きの声が聞こえてくる。「つれなきものは」の言葉がなんとも悲痛だ。

三句切れで下句体言止めという形式は、『新古今』の特徴的な表現形式とのこと。

九、

春さめにやまだのくろをゆく賤の

みのふきかへすくれぞさびしき

≪訳≫山間の田を行く民、その蓑を吹き返すほど荒々しい春の嵐の夕暮れの光景は、なんとか淋しいことか。

「くろ」は細い畦道のこと。山間部にある田の畦をゆく農夫の蓑が強い風雨にめくれている光景。そして「くれ」=夕暮れの寂寥とした感じに風雨の冷たさがより際立っている。このリアルな描写が、院の深く淋しい心情を彷彿とさせ、「くれぞさびしき」と強く結ばれているところに無情感が漂う。

十、

とをやまぢいくへもかすめさらずとて

をちこち人のとふもなかれば

≪訳≫遠い山路よ幾重にも霞に隠れてしまえ! ただでも私のもとを訪れる都人もいないのだから。

遠い山路を隠す霞は、院の晴れやらぬ心中をも詠んでいるのだろうか。路をもっと隠せといいつつ、自らの心ももっと塞ぎ切ってしまえて自暴自棄になっているような感じも受ける。それは、自らを訪ねてくる都人もいないと、下句で嘆いているところからも推察される。激情にかられた上句と悲哀に満ちた下句をつなげる「さらずとて」の三句目に、晴れない自身の弧愁を投げつけるようなやりきれなさが感じられる。

十一、

うらやましながき日かげの春にあひて

いせをのあまも袖やほすらむ

≪訳≫羨ましいことだ。ながく長閑な春の陽に照らされて、伊勢の海士でさえ海水に濡れた袖を乾かしているというのに、私の袖は乾くことはない。

初句「うらやまし」に深い嘆息が感じられる。海水に濡れた衣を乾かす伊勢の海士の姿と対比して、自身の悲しさ淋しさと枯れることなくとめどに流れる涙の深さを強調している。なにより、長閑な春の日との対称が院の眼前に広がる絶望感を際立たせているように感じる。

十二、

もえいづるみねのさわらび雪きえて

おりすぎにけるはるぞしらるゝ

≪訳≫峯には蕨が萌え出て雪も解けている。それを眺めてやっと春が訪れたことを感じられる。

都にいた頃ならば、さまざまな行事や風俗で季節の移り変わりをひしと感じられていたことだろう。しかし配流先にあっては野草の芽吹いた姿を手掛かりに、やっとすでに春が到来していたことを知る。かつての境遇と今の境遇の決定的な差。そんな戸惑いと虚無感に満ち溢れた院の言い知れぬ侘しさが感じられるような一首。

十三、

をのれのみおふるはるにもと思ふにも

みねのさくらのいろぞものうき

≪訳≫自分だけが春を謳歌しているといわんばかりに咲き誇る峯の桜の華やかな姿を見るにつけ、我が身を顧みるとなんともの憂いことか。

上句・下句の対比が鮮やかな一首。上句では我が物顔で春を謳歌し絢爛豪華に咲き誇る桜を描き、下句では配流先での惨めな生活を送る院自身の境遇を描く。鮮やかに咲く桜の花はかつての自分の姿であり、より一層院のもの憂い心が読み取れるようだ。

十四、

ながむれば月やはありし月ならぬ

うき身ひとつぞもとのはるなき

≪訳≫眺めてみれば、春の月はこんな感じだったろうか、いやそうではなかった。私の今のもの憂い身の上の春は、昔のような春ではなくなってしまった。

今と昔とでは月を眺める視点も境遇もすっかり変わってしまったことを嘆く。「月やはありし月ならぬ」という語調になんとも哀愁を感じてしまう。結句「もとのはるなき」という断定的な物言いには、どこか諦めにもにた嘆息が聞こえてくる。

本歌は『伊勢物語』四段、『古今集』巻十五恋歌五、在原業平「つきやあらぬ春や昔の春ならぬ我が身一つはもとの身にして」。

十五、

はる雨もはなのとたえぞ袖にもる

さくらつゞきのやまのしたみち

≪訳≫桜の花が咲き誇る山の麓の道を歩いていても、桜の花が途絶えれば春雨が私の袖を濡らす。

満開の桜のトンネルを抜けた途端、それまで遮られていた雨粒が袖を濡らす。そこで初めて雨かと気付くところに、院の人生を写したかのような趣きを感じる。それまで身の回りすべてを守られていた立場から、いまは誰も周りにいない孤独な境遇、そのうら寂しい様子が袖を濡らす冷たい「はる雨」に集約されているようだ。

余談だが、上句が「とたえ”ぞ”袖に"もる"」が係結により三句切れ体言止めになっていると『注釈』でも指摘されているが、高校時分の古典で習った「係り結びの法則」という言葉がそこではたと思い出された。つまり係助詞「ぞ・なむ・や・か・こそ」が出てきたら文末が連体形や已然形で活用されるという、例のアレである。普段和歌なんか読んでいても無意識に強調して脳内訳出してたりするものだから、あらためて文法的な指摘を受けるとまた味わい方も違ってくる。

十六、

やどからむかたのゝみのゝかりごろも

日もゆふ暮のはなのしたかげ

≪訳≫交野の野で狩りをして、日も暮れ夕刻になったのだから、今宵は桜の花の下陰を宿と求めることにしよう。

『注釈』によれば、「かりごろも(狩衣)」で桜狩りを連想させ、「日もゆふ暮(夕暮れ)」で衣の端の「紐結う」を掛ける。「狩り」には狩の催も含ませていて歌意が複雑になっているというが、日暮れにそのまま花の木の下に宿ろうとは、なんとも物語風情を感じさせる一首だと思う。「かたのゝみの(交野の御野)」とは帝の御料地。藤原定家『明月記』なんかを読んでも、院は頻繁に交野に御幸していた。

本歌としては素性法師や俊成・定家を先例としているようだが、歌に巧みな院らしい技巧的な読みっぷりがなかなかに圧巻だ。

十七、

すみぞめのそでもあやなく匂ふかな

花ふきみだるはるの夕かぜ

≪訳≫この墨染の袖も理由も分からず匂い立つことだ。桜の花が咲き乱れる夕暮の風を受けて。

「あやなく」という一語に寂寥とした印象を受ける。夕風に吹き乱れ散る桜の花の美しさ、その普遍的な美の概念と、出家し配流された自身の身の上を、袖の上で香る花の風情という一つの象徴にギュッと凝縮したような光景。だがそこにどんな意味や趣きを見出しても甲斐がないと、そんな嘆息交じりの心境が聞こえてきそうだ。

十八、

ちる花に瀬々のいはまやせかるらむ

さくらにいづるはるのやま河

≪訳≫散った桜の花びらが山の小川の岩間を塞いでいるのだろうか。水が桜色に染まって流れ出てくる春の山河であるよ。

幻想的で独特な美しさをもった一首。「さくらにいづる」は院一流の作句だという。他に先例のないことから若干難解な歌とも思えるが、「いはま(岩間)」を「せかる(堰く)」ほど溜まった桜の花びらから、小川の水に桜色が溶け染み出しているようなイメージは、想像を掻き立てられる。

十九、

ながむればいとゞうらみもますげおふる

岡辺の小田をかへすゆふ暮

≪訳≫真菅の生える岡の辺の田を、農夫が鋤き返しているほのぼのとした春の夕暮れの光景を眺めていると、私の恨む心もいよいよ増してくる。

「ますげ」は「真菅」と「増す」が掛けられており、農夫が田を鋤き返している姿を眺めていると、かえすがえす自分の恨む心も増してくる、そんな感慨が読み込まれている。厳しい冬が明け、新芽吹く春の陽気な風情であっても、院の心を慰めるには至らない、それほど悲哀に満ちた日々の実感なのだろう。

二十、

ものおもふにすぐる月日はしらねども

はるや暮ぬるきしの山ぶき

≪訳≫物思いに耽って月日が過ぎてしまったことに気づかなかったが、春もすでに終わって川岸には山吹が咲き誇っている。

山吹の花は春の終わりを告げる花である。物憂い日々を送っていたら、すっかり季節は過ぎ春も終わってしまうことを山吹の花で知る。驚いているのだろうか、嘆いているのだろうか、それとも投げやりな気持ちになっているのだろうか、なんともやるせない気持ちが伝わってくる。

≪後鳥羽院『遠島御百首』私見その2~夏 十五首~≫ へ・・・