・その1~春 二十首~

・その2~夏 十五首~

・その3~秋 二十首~

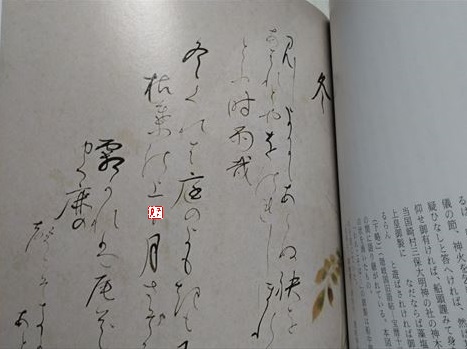

・その4~冬 十五首~

・その5~雑 三十首(上)~

・その6~雑 三十首(下)~

冬十五首 目次

-

五十六、見し世にも

五十七、冬くれば

五十八、しもがれの

五十九、かみな月

六十、をのづから

六十一、こぞよりは

六十二、そめのこし

六十三、たつた山

六十四、苔しける

六十五、冬ごもり

六十六、やまかぜの

六十七、さながらや

六十八、けさみれば

六十九、おく山の

七十、かぞふれば

Amazon

勅撰和歌集入門―和歌文学理解の基礎 カラー図説

五十六、

見し世にもあらぬたもとをあはれとや

をのれしほれてとふしぐれ哉

≪訳≫都にいた頃にはこんなにも涙に濡れたことはなかった袂を哀れに思い、自ら濡れ訪ねてくる時雨であるよ。

この歌の特徴はなんといっても下句で「とふしぐれ(訪う時雨)」と、時雨が擬人化されているところに尽きる。「見し世」は過去世、つまり都にいた頃のこと。その当時ならこんなに袂が涙が濡れたことはないのに、冬の隠岐では時雨が「哀れ」と思ってわざわざ濡れに来る、というなかなかユニークな表現となっている。しかし裏を返せば、時雨を擬人化しなければいけないほど誰も訪ねてこない、そんな院の孤独感とも読める。

五十七、

冬くればにはのよもぎも霜がれて

くち葉のうえに月ぞさびゆく

≪訳≫冬になり、庭の蓬も霜に枯れてしまった。その朽ちた葉の上に寒々とした月の光が侘しく照ることだ。

隠岐の行在所の庭の冬景色が写実的に詠まれた一首。結句「月ぞさびゆく」が寒々とした冬の冷たさと、院の心情を伝えてくれるようだ。『注釈』でも指摘されているが、三句目「霜がれて」が「下もえて」となっている諸本もある(cf,『続群書類従』第十四輯下収録本など)ようで、こちらの方が多いという。なおこの場合だと、「蓬が来春に芽を吹く用意をしているというのに、私にはそんなことは考えられない」という感じの歌になる。いずれにしても、身の上の将来性のなさを嘆いている歌だ。個人的に、目の前の情景に託された明暗というか温度差がはっきりと対比させられているようで、「下もえて」の方が好み。

五十八、

しもがれの尾ばなふみ分ゆくしかの

こゑこそきかねあとはみえけり

≪訳≫霜に枯れた尾花を踏み分けてゆく鹿の声は聞こえないが、その足跡だけははっきりと見えることだ。

『注釈』で、いずれも「百人一首」収録の

『拾遺集』巻三秋、恵慶法師「八重葎しげれる宿の寂しきに人こそみえね秋はきにけり」(140)

『古今集』巻四秋歌上、猿丸大夫「奥山に紅葉ふみわけ鳴く鹿のこゑきく時ぞ秋はかなしき」(215)

が本歌ではと指摘されている。たしかに比べてみれば両歌の下句を巧みに活用しているように思える。この一首と本歌二首に共通するのは、そこに生き物の姿が直接的には詠まれていないことだろう。人の姿は見えないがその足跡は知れる、鹿の姿は見えないがその鳴き声は聞こえる、荒涼とした冬の原野に立ち尽くしているような、そんな院の心情が伝わってくる。

五十九、

かみな月しぐれとびわけゆくかりの

つばさふきほすみねの木がらし

≪訳≫神無月、時雨の中を飛び行く雁の翼を吹き乾かす峯の木枯らしが吹いている。

この歌は読むだにゾッとするほどの絶望感に苛まれる。まず「しぐれ(時雨)」と「かり(雁)」と来たら案の定、涙を連想させる。それをふまえて、時雨の中を飛んでいく雁の濡れた翼を木枯らしが吹き乾かしている様子を詠んでいるが、その木枯らしがなぜ「峯」の木枯らしかと考えれば院の手に届かぬはるか高いところを吹く風であることを示している。つまりその木枯らしで涙に濡れた院の袂が渇くことはない。とすれば、院の涙を乾かすもの、すなわち希望的に明るい将来性すら手の届かないものである、そうした嘆きが込められているように感じられる。『続群書類従』の注釈では「かりのつばさふきほす」が、並んで『注釈』では「しぐれとびわけ」が、それぞれ院の歌以外に用例がみえないと指摘していることからしても、院の心情の吐露というにふさわしい一首なのかもしれない。

六十、

をのづからとひがほなりし荻の葉も

かれがれにふく風のさむけさ

≪訳≫これまで秋風が訪ね顔で吹き付けた萩の葉にも、今はときどき枯れた葉に吹き付けるようになった風の寒いことよ。

突拍子もなくこんなことを書くが、この歌を読むと、バチカン市国はシスティナ礼拝堂にある世界的名画・ミケランジェロ「最後の審判」が連想される。件の画中には、自身の生皮を手にした人物が描かれているが、この生皮はミケランジェロの自画像といわれている。絵画制作時、さまざまな批判や抗議、更には理不尽な要求にさらされ、すっかり抜け殻のようになってしまった自身を重ねて描写したと言われている。この歌にもそんな印象を受けるのだ。秋風が「とひがほ(訪い顔)」に吹きつけた萩の葉は院自身であり、冬になって「かれがれ(離れ離れ)」すなわち疎遠に吹き付けるようになった。なんとも手のひらを返したような世間の風当たりに対し、院のニヒルな冷笑を感じざるを得ない。

六十一、

こぞよりは庭のもみぢのふかきかな

なみだやいとゞしぐれそふらむ

≪訳≫昨秋よりも庭の紅葉の色が一段と濃くなったことだ。それは私の涙が紅葉を促す時雨に一層振り添うためであるよ。

「秋ニ十首」43番歌で、時雨によって紅葉が一層色づき深くなるということを書いたが、この一首においては「こぞより(去年より)」と初句で詠んでいる通り、今年はより一層時雨=涙に濡れている様子を描写している。主観的な歌だが、自然の風景の中に自身の深い悲嘆を巧みに編み込み歌いあげていて、和歌の奥深さを痛感させられる。

なお本歌は『後拾遺集』巻十、麗景殿前女御「こぞよりも色こそこけれ萩の花涙の雨のかゝるあきには」(584)と『注釈』で指摘されている。

六十二、

そめのこしうらみし山もほどもなく

またしもがれの風おろすかな

≪訳≫紅葉せずに青く残った山が恨んでも、やがて等しく霜枯れの風が吹き下ろしてくることだ。

二句目に「うらみ(恨み)」と入っているのでどこか怨念深い歌かと思うけれど、全体を俯瞰してみるとかなり達観したというか諦念のような印象を受ける。紅葉してもしなくても、いずれ冬の冷たい風に吹き下ろされて霜枯れの山となってしまう。人生訓というか感慨というか、人の心はさまざまに移ろい変わっても、自然の理は巡ってくる。

ふと、浄土真宗八世・蓮如の名文「白骨の書」(『御文』収録)の一節「朝に紅顔ありて夕には白骨となれる身なり」を思い出す。この前後の文章は、院が隠岐で記したとされる『無常講式』から孫引きされたものと指摘されている。私は院と蓮如の中に、深層の部分で共通した無常観を見出していたのではないかと常々考えているが、どうにもこの歌を読んでいるとそこに半ば確信のようなものを感じずにいられない。「野外におくりて、夜半のけぶりとなしはてぬれば、ただ白骨のみぞのこれり」。無常なるかな……。

六十三、

たつた山まよふ木のはのゆかりとて

ゆふつけどりに木がらしのかぜ

≪訳≫龍田山の錦と見紛う紅葉の縁あるものとして、隠岐では鶏の声と木枯らしが紅葉を散らしている。

「ゆふつけどり(木綿付鳥)」とは鶏の異称であるが、乱世時に京の四境で木綿を付けた鶏を祀ったという故事に由来するようだ(「大辞泉」および『注釈』参照)。しかしその語が分かっても全体的に難解な印象のある歌。「たつた山(龍田山)」は紅葉の名所である。『百人一首』でも在原業平や能因法師の歌で詠まれているので、耳慣れた人も多いだろう。その龍田の紅葉を「ゆかり(縁)」=連想させるものとして、隠岐では鶏の声に木枯らしが吹き付け紅葉を散らしていることだと、おなじ紅葉でもその情景も心境も対比的に読み込まれている。なお本歌というほどでもないようだが、『古今集』巻十八雑歌下、読み人しらず「たがみそぎゆふつけ鳥か唐衣立田の山におりはへてなく」(995)といった歌への連想もベースとなっているようだ。

六十四、

苔しけるにしきはこれもたえぬべし

もみぢふみ分かへるやま人

≪訳≫山に散り敷かれた紅葉も龍田川の錦が途絶えるように、山人が踏み分け帰れば途絶えてしまうだろう。

本歌は『古今集』巻五秋歌下、読み人しらず「龍田川もみぢみだれて流るめりわたらば錦中やたえなむ」(283)とのこと。この歌もまた、古歌の教養がないとなかなか読み解けない。本歌では川を渡る者、院の歌では隠岐の「やま人」の徒歩によって、散り敷いた紅葉の美しさの瓦解を惜しむ気持ちが引き出されている。『注釈』では本歌を見事に変化させていることに院の創造性を指摘しているが、うべなるかな、構成的な作歌の本歌に対し、具体性をもった情景が見事に読み込まれている。前掲63番歌でもそうだが、和歌の名手たる院だからこその詠出だろう。古歌に対する深い造詣と教養、そして新鮮な作風。この歌もまた三句切れ体言止めの新古今らしい歌だ。

六十五、

冬ごもりさびしさおもふあさなあさな

つま木のみちをうづむしら雪

≪訳≫毎朝薪を拾う山道も白雪に埋もれて、家に籠っている人の淋しさを思い遣ることだ。

京にいた頃には決して見ることのなかった光景だろう。雪の降る前なら、薪を拾いに歩く隠岐の民の姿を見かけたことだろう。しかし積雪のためにその道も閉ざされ、家に籠るしかない「さびしさ」を思い遣っている。その「さびしさ」に院自身の心情も重なる。これは隠岐に流されたからこそ院の中で芽生えた心理的変化なのかもしれない。また「冬ごもり」という初句切れと「うづむしら雪」という結句が、情景描写と相俟って詠嘆の深さを物語っているように思う。

六十六、

やまかぜのつもればやがてふきたてゝ

ふれどたまらぬみねのしら雪

≪訳≫山風が積もった雪を吹きたててしまい、いくら降っても留まることのない峯の白雪だ。

離島の厳冬の風景をきっぱりと詠み切った写実的な一首。盆地にあった京では、こんな光景も見られなかったであろう。人間の手ではどうしようもないような強大で烈しい自然の力、その前に院はどのような心境だったのだろうか? ちなみに、『注釈』においてこの歌を本歌とした藤原為世(定家の曽孫)の歌が紹介されているが、「院の歌ほどの張りがない。写実性に乏しい」と酷評されている。

『続千載集』巻六冬歌・雪、藤原為世「高砂のをのへの嵐ふくほどはふれどもつもらぬ松の白雪」(666)

なるほどなぁという感じがある。やはり実際にその情景や光景を目の当たりにした経験は、こうした表現の場において如実に表れるのだろう。そういえば、とある作家が、芥川龍之介の作品中にある戦場の描写はリアリティがないと批評していた逸話を思い出した。その作家はたしか太平洋戦争で出兵した経験があり、芥川に従軍経験はない。そういうものなのだろうな。

六十七、

さながらやほとけにはなとおらせまし

しきみの枝につもるしら雪

≪訳≫白雪の降り積もった樒の枝を、そのまま仏の供花として折らせたいものだ。

「しきみ(樒)」とは仏事に用いられる常緑樹。その緑の葉の上に載る白雪、緑と白の色彩がなんとも美しい。隠岐にあって仏事に明け暮れる生活だったのだろうか、その一端を窺うという意味では貴重な一首かもしれない。ちなみに、樒の果実は中華料理などで使う「八角」に似ているため誤食されがちだが、猛毒があるのでご注意を。

六十八、

けさみればほとけのあかにつむ花も

いづれなるらむゆきの埋木

≪訳≫仏の供物として積む花も今朝見てみると雪に埋もれてしまっていて、どれを摘めば良いものだろうか。

『遠島御百首』中の紅一点という感じのなんとも可愛らしい一首だと思う。「あか(閼伽)」とは仏前に供える花や水のことで、サンスクリット語のargha・arghyaの音写である(やっと専門分野の知識が役に立った)。その閼伽として供える花を摘もうとしても、今朝は深い雪の下になってしまってどこにあるか見分けがつかない、さてどうしようと困り果ててる院の姿が目に浮かぶ。前掲67番歌同様、隠岐での院の生活の一端が垣間見える感じがする日記風な詠風が印象的だ。こうした日常のハプニングというか、ちょっとした感動も院の心を慰めるには十分だったのかもしれない。

本歌は『古今集』巻五秋歌下、凡河内躬恒「心あてに折らばやをらむ初霜の置きまどはせる白菊の花」(277)。百人一首でも有名な歌だ。

六十九、

おく山のふす猪のとこや荒ぬべし

かるもゝたへぬ雪のしるし木

≪訳≫枯草も埋もれるほどに雪が深く、山奥の猪の寝床も荒れ果ててしまったことだろう。

私の住む北海道には猪がいない(cf,ブラキストン線)のでその実態を良く知らないのだが、猪は巣に枯草を集めて寝床にするという。雪の深さを測るための印をした木だろうか、その深さを考えれば寝床の材を確保できずに荒れ果ててしまったのだろうと思い遣っている。それは同時に院自身の心の荒びや侘しさも暗喩しているのだろう。

七十、

かぞふればとしのくるゝはしらるれど

雪かくほどのいとなみはなし

≪訳≫日数を数えれば年の瀬であることが知られるけれど、この隠岐では雪を掻いて出るほどの些細な催しさえない。

年の瀬近い頃、京では年末年始の諸行事に忙しい時期だったのだろう。それがこの隠岐では特にこれといったことがあるわけでもなく、外を出歩くこともないから庭の雪をかく必要もなく積もるばかりだ、という素直な感懐である。しかし積もる雪は院の心中を映すかのようでもあって、静かな年末の描写の中に、独り庭を眺める院の淋しい影が感じられる。

≪後鳥羽院『遠島御百首』私見その5~雑 三十首(上)~≫ へ・・・