・その1~春 二十首~

・その2~夏 十五首~

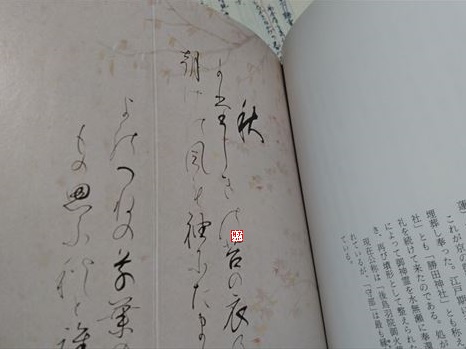

・その3~秋 二十首~

・その4~冬 十五首~

・その5~雑 三十首(上)~

・その6~雑 三十首(下)~

秋ニ十首 目次

-

三十六、かたしきの

三十七、よのつねの

三十八、秋されば

三十九、おもひやれ

四十、咲かゝる

四十一、ふるさとを

四十二、いかにせむ

四十三、なきまさる

四十四、いたづらに

四十五、おもひやれ

四十六、ふるさとの

四十七、野をそむる

四十八、あはれなる

四十九、はれよかし

五十、岡のべの

五十一、おなじくは

五十二、ぬれてほす

五十三、たのめこし

五十四、やまもとの

五十五、夜もすがら

Amazon

新版 古今和歌集 現代語訳付き (角川ソフィア文庫)

三十六、

かたしきのこけのころものうすければ

あさけのかぜもそでにたまらず

≪訳≫独り寝の僧衣が薄いので、朝開け時に吹く風も袖を吹き抜けて行くので寒々として侘しい

「かたしき(片敷)」は和歌にはよく出てくる表現で独り寝の意。「ころものうすければ」とはっきりと詠んでいるが、「かぜもそでにたまらず」と重ねることで、衣の薄さと朝時の秋風の冷たさがより一層身に染みるように伝わってくる。寒々とした侘しさ、院の実感なのだろう。

三十七、

よのつねの草葉の露にしほれつゝ

ものおもふ秋と誰かいひけむ

≪訳≫世の中では草葉が露に涙のよう濡れる物思う秋というが、誰が言ったのだろう。私の嘆きの深さはそんなものではない。

「草葉の露」は明らかに涙を指している。もの思いに沈めば誰だって涙を流す、それが世の常だろう。都のそれと隔絶した隠岐の秋の風情を目の当たりにし、院もまた涙を流す。しかし結句「誰かいひけむ」という語がすべてを否定する。院の嘆き悲しみは、そんな世間一般のもの憂いなどとは比較にならないほど深く痛ましい、そんな実感が迸っている。

三十八、

秋さればいとゞおもひをましばかる

この里人もそでやつゆけき

≪訳≫秋になるとより一層物思いにかられる。柴を刈る里人の袖が露に濡れているように、私の袖も涙で濡れている。

「ましば(真柴)」と「増し」が掛かり、思いが増して涙が誘われる。自身の秋の悲哀と里人の姿、実感と実景が見事に重ね合わされている。

三十九、

おもひやれましばのとぼそをしあけて

ひとりながむるあきのゆふべを

≪訳≫思ってもみよ。柴の戸を押し開け、独り憂いに沈んで眺める秋の夕暮れを。

初句で「おもひやれ」と強い調子で言い放っているものの、四句で「ひとり」と出てくるにつけ、それが誰ともなく放たれた独り言であることが想起される。その状況下で戸を開け眺める秋の夕暮れ時。もの憂い思いを伝える相手もおらず、独りぽつねんと秋の哀愁に浸っている。それがどれほど堪えがたいことか、そんな叫びが伝わってくる。

四十、

咲かゝるやましたみちもまよふまで

たまぬきみだるはぎのあさ露

≪訳≫萩の咲きかかった山の下道も白露と見間違うほど、萩の葉の朝露が玉のように乱れ落ちている。

実に美しい情景描写がなされた一首。萩の葉が朝露を載せて咲き乱れている、そこからこぼれた露があまりにも白々としていて、露なのか花びらなのか見紛うほどだという描写。風景の静と動が鮮やかに詠まれ、秋の爽涼な朝を感じさせてくれる。

なお「たまぬきみだる」という表現は、勅撰集では院と定家の和歌にのみあるという。

『続千載集』巻一春歌上、藤原定家「浅みどり玉ぬきみだるあを柳の枝もとをゝに春雨ぞ降る」(44)

定家らしい詠みっぷりだが、こうした表現を見事に扱えるというのは、定家以外ならやっぱり院くらいなものなのだろう。

四十一、

ふるさとをわかれぢにおふる葛の葉の

かぜはふけどもかへる世もなし

≪訳≫都を離れた道中で咲いていた葛の葉は風が吹けば裏返るが、私はそんな風にかえることもできないのだ。

葛の葉の裏側は白く見えることから「返る(帰る)」「裏見(恨み)」を含意している。「ふるさと」「かへる世」はもちろん都のこと。隠岐への道中に眺めた葛の葉が風に翻る情景が思い出され、都を思い偲んでいる。しかし結句「かへる世もなし」と断定的に言い放っているところには、直接的に「恨み」と詠んでいないだけにより深刻な絶望感だけが漂ってくる。

本歌は『拾遺集』巻六別、読み人しらず「忘るなよ別路におふる葛のはの秋風ふけばいま歸りこむ」(306)とのことだが、この本歌と院の歌とを対比させてみると、なんとも物悲しくなる。

四十二、

いかにせむ葛はふ松のときのまも

うらみてふかぬあき風ぞなき

≪訳≫どうしたらよいというのだろう。松に這う葛の葉は一時も秋風に吹かれて裏返らないことはない。そのように私の恨みも晴れることはないのだ。

こちらは直接的に「うらみて」と詠まれているが、それ以上に初句の「いかにせむ」という直情的な悲嘆の声が、「ふかぬあき風ぞなき」という二重否定をもって強く印象付けられる。つね絶え間ない根強い怨恨が呪詛のように聴こえてくるのは、寒々とした秋風ゆえにだろうか? 葉裏を見せて風に吹かれる葛の葉の姿もまた痛切だ。

四十三、

なきまさるわがなみだにや色かはる

ものおもふやどの庭のむらはぎ

≪訳≫泣きまさる私の涙によって色を変えたのだろうか。物思いをする宿の庭に群生する萩の葉は。

「色かはる」は紅葉することだが、「ものおもふやど」つまり院の行在所の庭に群生する萩は院の流した涙に濡れて紅葉した、それほど泣き暮らしている秋の日の実情を見事に三句切れで詠み切っている。そのためか、下句が悲しい余韻を曳くように印象深い。また一方、和歌において紅葉は、時雨によって色づくものと詠まれることが常のようだが、自身の涙で色づくと詠むあたりに秋の風情などしみじみ感じることさえ放棄して、感情さえも見失った絶望感が漂う。

本歌は『古今集』巻四秋歌上、読み人しらず「なき渡る雁の涙やおちつらむもの思ふやどの萩の上の露」(221)。

四十四、

いたづらにみやこへだつる月日とや

猶あきかぜのをとぞみにしむ

≪訳≫都から遠く隔たり無駄に月日が経ってしまった。それを感じさせる秋風の音がより一層身に染みるようだ。

「みやこへだつる」「月日」という空間的にも時間的にも隔絶された中に捨て置かれてしまった、そんな孤独感が伝わってくる。院が隠岐に到着したのは旧暦八月、季節は秋である。都のそれと全くの別世界で眺める秋に見出した孤独感・寂寥感はいかばかりか。その心情が凝縮されたような一首。

四十五、

おもひやれいとゞなみだもふる里の

あれたるにはのあきのしら露

≪訳≫遠い都に思い馳せると一層涙が流れるが、それは今や荒れ果てたわが庭の草木にかかる白露となって降りかかっているのだ。

掛詞「ふる」が「涙も降る」と「故郷」を導くが、それは「おもひやれ」という直情的な初句切れがゆえに読むものへ強く印象付けられる。主を失い今ではすっかり「あれたる」庭、その草木には手入れもされなくなりいっぱいの露を湛えている。そんな情景を想像するに、ふるさとの庭と象徴する都への望郷の念と愛情が伝わってくる。

四十六、

ふるさとのひとむらすゝきいかばかり

しげきのはらとむしのなくらむ

≪訳≫都の荒れ果てた離宮の薄の一群はどんな生い茂っていることだろう。そしてそこに我が野とばかりに多くの秋の虫が鳴いていることか。

どこか『平家物語』冒頭のような虚無感漂う調べが印象的な一首。かつて水無瀬離宮をはじめとした一大サロンを展開し、歌に宴に懸笠にと明け暮れた日々。遠く離れた隠岐にあっても、かの日にあそんだ離宮を偲ぶ哀切極まりない詠み口だ。三句で「いかばかり」と思い出さずにはいられない気持ちが吐露されているが、結果、歌全体に流れるような語調としっかりとしたメリハリを持たせているように感じる。文化の極みを謳歌しまた尽力した院だからこそ、遠く離れていてもそこへ並々ならぬ思いをかけるのだろうか?

四十七、

野をそむるかりのなみだは色もなし

ものおもふ露のをきの里には

≪訳≫野辺の草木を染める雁の涙には色もない。物思う私の涙のために隠岐の里には白露満ちて紅葉の色さえ見えない。

新古今らしい一首。雁の涙が草木を紅葉させるという表現と、里に降りた白露であるという表現。雁の涙には色もないため、一面白露を「置く」「隠岐」の里。そんなモノクロの世界観を縁取る白露は、すなわち院自身の涙である。

本歌は『古今集』巻四秋歌、壬生忠岑「秋の夜の露をばつゆとおきながら雁の涙や野べをそむ覧」(258)、読み人しらず「なき渡る雁の涙やおちつらむもの思ふやどの萩の上の露」(221)。

四十八、

あはれなるたがつらとてかはつかりの

ねざめの床になみだそふらむ

≪訳≫愁い深く、誰を仲間と思って雁は鳴くのだろう。その声を聴く寝覚めの床で、私は一層悲しくなり涙が流れ落ちるのだ。

「たがつらとてか」は諸本によって異同も多く難解とのことだが、素直に「誰が連とてか」と読んだ方がすっきりとする。つまり「誰を同輩と思って」の意となる。寝覚めの床の院の涙に添えるのは、雁の涙である。この方が院の惨めな心境が強く印象づけられると思う。また諸本では初句が「あはれなり」で切れているとのことだが、確かにこちらの方が哀切の感がより深まる感じがする。

四十九、

はれよかしうき名をわれにわぎもこが

かつらぎやまのみねのあさぎり

≪訳≫晴れてくれ、我が身にふりかかった憂き名よ。葛城山の峯にかかる朝霧が晴れるように。

『注釈』によれば、「うき名をわれにわぎもこが(憂き名を我に我妹子が)」が「かつらぎやま(葛城山)」の序詞になっているとのこと。我妹子とは自分の妻あるいは愛人をさす。一見、承久の乱を起こしたことで背負った我が「憂い名」が晴れて欲しいと願っている、そんな歌と読めるが「我妹子」に焦点をあててみると恋歌としての体裁も兼ねているように感じる。もちろんそのために歌全体の解釈が崩れるということはなく、「かつら」が我妹子の「鬘(かつら)」に掛けているというだけで、そこまでの深読みは必要ないだろう。

五十、

岡のべの木のまにみゆる槇の戸に

たえだえかゝるつたのあきかぜ

≪訳≫岡の辺の木々の間に見える槇の戸口に、枯れかかって絶え絶えにからまる蔦の葉に、秋風が途切れ途切れに吹き付けている。

なんとも物寂しい風情を詠んだ一首。林の中にひっそり佇む草庵は、誰も訪ねてくるものもいないのか、開かれることのない戸口には蔦が絡まっているが、その蔦も枯れしおれている。そこへ秋の風が「たえだえ(絶え絶え)」つまり途切れ途切れに吹き付けている。紅葉も過ぎて色彩を失った冬間近の秋の林の情景が思い描かれる。

五十一、

おなじくはきりの落葉もちりしくな

はらふひとなき秋のまがきに

≪訳≫同じく散るというなら桐の葉も散り落ちるな。この秋の垣根に落ちる葉を払う人さえいないのだから。

三句の「ちりしくな」という強い切り方が印象的。上下でその覇気の明暗がはっきりしているためか、下句はどこか諦念とも自棄とも感じられる。都にいた昔なら、身の回りの何から何まで人の手で恙なく収められていたことを、今ではそんな人さえ周りにいない。なんとも実感の籠った一首だと思う。この歌に関しては、丸谷才一が続群書類従収録の古注を基に絶妙な解釈をしている(『後鳥羽院 第二版』p102)が、そこまでの読みができなくとも素直に院の孤独感ややりきれなさを感じられるだろう。

五十二、

ぬれてほすやま路のきくもあるものを

こけのたもとはかはくまぞなき

≪訳≫山道の菊の露に濡れた衣も乾くことはあるものを、私の僧衣の袖は涙に濡れて乾く暇さえない。

春十一と同じく、いつも涙に濡れている院の衣の袖。もうなんだかここまでくると、「また泣いてるのかよ……」などと恨み言のひとつも言いたくなってくるが、それほど院の御心は憂いの涙に濡れていたということを今に伝えてくれているのだと、納得するより他にない。

本歌は『古今集』巻五秋歌下、素性法師「ぬれてほす山路の菊の露のまにいつか千年を我は経に剱」(273)。

五十三、

たのめこし人のこゝろはあきふけて

よもぎが杣にうづらなくこゑ

≪訳≫当てにしていた人の心は飽きが来て頼みにならず、秋も更けて蓬が杣のように繁茂し荒れ果てた我が庭で鶉が悲しく鳴いている。

「よもぎが杣」とは荒れ果てたところを指し、『注釈』のいうようにそこを院の行在所と解せばかなり極端な描写である。しかし多少のデフォルメを施したとしても、荒れ果ててうら寂しい行在所と自身の境遇とを重ねて表現したものと読めば、直情的な吐露とも感じられる。上句で当てにしていた人に裏切られたかのような顛末がゆえに、実に哀れだ。ただ、まだどこかで楽観視しているかのような淡い期待のような気持ちも揺れ動いている、そんな心情も読み取れる気がする。『注釈』は隠岐到着後の初秋か翌秋の詠作ではと推察しているが、うべなるかな。

五十四、

やまもとのさとのしるべのうすもみぢ

よそにもおしき夕あらしかな

≪訳≫山麓の道しるべである薄紅葉は私のものではないが、秋の夕暮れの嵐に吹き散りはしないかと惜しまれることだ。

「よそにもおしき」という表現は院一流の独創句で、他には見られないという。そのためか、この一句を中心軸に、リズミカルで小気味良い語調と相俟って、誉れ高い佳作だと思う。

五十五、

夜もすがらなくや浅茅のきりぎりす

はかなく暮るあきをうらみて

≪訳≫一晩中浅茅のかげで鳴くきりぎりすよ、はかなく暮れていく秋を恨んで。

冬も間近に迫り、明日力尽きるともしれないのに鳴くきりぎりすの声を聴いて、そこに自身の「はかない」境遇を重ねる。歌自体はシンプルだが、率直に身の上の哀れが読み取れる。

本歌は『後拾遺集』巻四秋上、曽根好忠「なけやなけよもぎが杣の蟋蟀過ぎゆく秋はげにぞ悲しき」(273)。

≪後鳥羽院『遠島御百首』私見その4~冬 十五首~≫ へ・・・