さて、本格的な文法に入っていきましょう……といいたいところなのですが、ここから先の曲用及び活用に関してはその変化を一つひとつ見ていくとそれこそ膨大なページ数にのぼってしまいます。

ですので、毎度書いていることですが、ここではその中で代表的なものだったり頻出するものだったりをピックアップするに限り、変化の詳細については文法書等を当たってください。また、煩瑣になるのを避けるため、説明も基本的なことに留めますので、例外や少数例に関しても同上です。

また、今回より今後文献講読的なことをやる際、文法解釈などで煩雑になるのを避けるため、用語の略号を附します。この略号に関しては、一通りの文法解説が終わった後で一覧にします。

ではまず、目次がてら曲用編の全体像を揚げておきます。

サンスクリット文法編~曲用 目次~

-

曲用Ⅰ 名詞・形容詞・比較法

総説

名詞・形容詞の格変化

・1、母音語幹

・2、子音語幹

・3、比較法

曲用Ⅱ 代名詞・数詞

代名詞

数詞

総説

名詞・形容詞・代名詞の変化は性・数・格によって規定される。

動詞からつくられる分詞も同様に変化し、修飾語・述語として用いられる。

サンスクリットではこれら名詞・形容詞・分詞だけを用いて文章(名詞文)をつくることもできる。

なお、動詞が分詞化した場合は名詞・形容詞と同じ格変化にしたがう。

・性……男性(m)、女性(f)、中性(n)

・数……単数(sg:Singular)、両数(du:Dual)、複数(pl:Plural)

両数とは二つの事物を区別する場合に用いられる。

・格……

主格(N:Nominative)

→主語、述語および題名など。“~は、~が”

対格<目的格・業格>(Ac:Accusative)

→動作の対象・目的を示し、方向や時間の経過など。“~を、~に”

具格(Ins:Instrumental)

→手段や道具“~によって”、原因・理由“~故に”、限定“~という点で”など。

同伴・結合を示す場合もある。また、独立して副詞としても用いられる。

為格<与格>(D:Daitive)

→間接目的語、利害・目的など“~のために”。方向も示す。

従格<奪格>(Ab:Ablative)

→時間や空間の分離・起源“~から”。原因・理由のほか比較“~より”など。

独立して副詞としても用いられる。

属格(G:Genitive)

→所有“~の”、動作主“~によって”など。

為格の代用としも用いられる。また分詞の属格とともに絶対属格をつくる。

処格<於格>(L:Locative)

→時間や空間の位置・場所“~において、~の中で”など。

分子の処格ともに絶対処格をつくる。独立して副詞としても用いられる。

呼格(V:Vocative)

→呼びかけ“~よ”。しばしば間投詞を伴う。

厳密には真の意味での格としては扱われない。

また格変化もほとんどの場合、主格(N)と同じ。

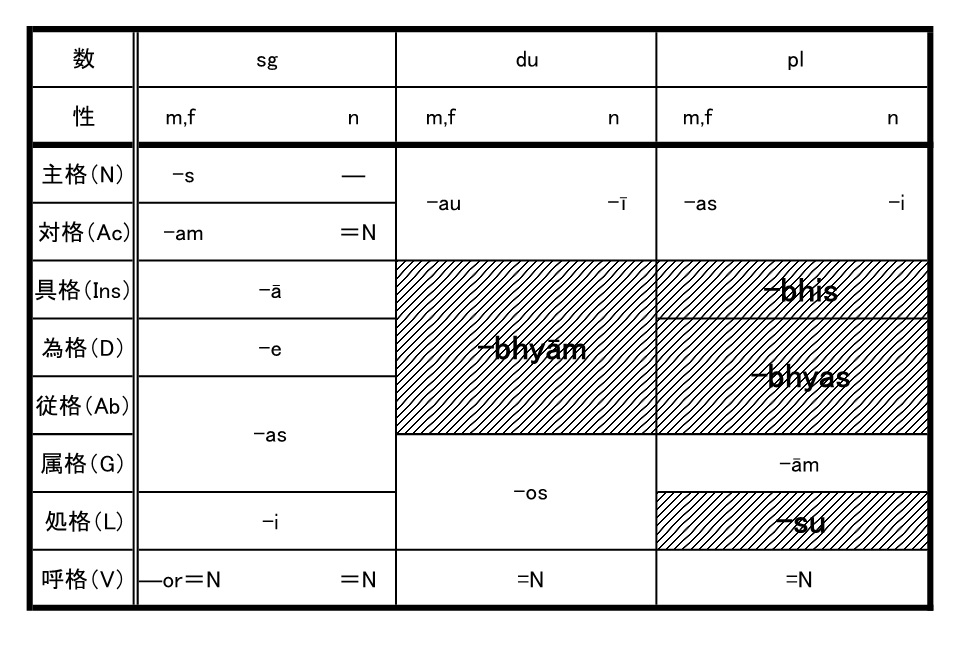

基本的な格語尾変化

※格語尾に関する一般的な留意事項

1)m,fのsg.Nの-sは子音語幹後に脱落。また、-sは絶対語末において-ḥ(Visarga)となる。

2)Vはdu,plにおいてはNと常に一致。sgにおいてもほぼ一致する。

3)nはa語幹を除きN=Ac=Vとなる。sgにおいてはa語幹を除き語尾を欠く。

4)-bhyām,-bhis,-bhyas,-su(表中斜線部分)はpada語尾と呼ばれる。

子音語幹に加わる場合には外連声の規則に従う。

母音で始まる格語尾が加えられる場合は語幹末尾の子音は変化しない。

5)鼻音、半母音以外の子音語幹はn,pl,N・Ac・Vにおいてその子音と同系列の鼻音を挿入する。

6)語幹+接尾辞tas(>taḥ)はあらゆる語幹に加えられてAb相当となり、副詞的に用いられる。

など。……

名詞・形容詞の格変化

以下、母音・子音語幹の格変化を見てみるが、その全ての変化をここに載せるのはあまりにも煩雑すぎるので、代表的なものを一つあげ、それ以外の語幹については箇条書きにし適宜注意事項を示す。具体的な変化については必ず文法書を参考にして欲しい。とはいえ、代表的な変化を覚えてしまえばあとは少し違っているだけなので恐れる必要はない。

1、母音語幹

○a語幹(m,n)

形容詞の中には代名詞の変化にしたがうものもある。

a語幹名詞は最頻出といっていいので、最低でもsg,plの変化は暗記しておいて損はないと思う。

その中でもサンスクリット文によく出てくるdeva“神、天”の変化表を下に挙げる。

なお、a語幹は通常m,nだが、語幹末のaをā・īに変えると女性形となり、āまたはī語幹の格変化に従う。

eg,devī(f)“女神”

・deva“神、天”m.

| 単数(sg) | 両数(du) | 複数(pl) | |

| 主格(N) | devaḥ | devau | devāḥ |

| 対格(Ac) | devam | devau | devān |

| 具格(Ins) | devena | devābhyām | devaiḥ |

| 為格(D) | devāya | devābhyām | devebhyaḥ |

| 従格(Ab) | devāt | devābhyām | devebhyaḥ |

| 属格(G) | devasya | devayoḥ | devānām |

| 処格(L) | deve | devayoḥ | deveṣu |

| 呼格(V) | deva | devau | devāḥ |

○i語幹・u語幹(m,f,n)

形容詞はm,f,nで語幹は同一で、i語幹・u語幹の名詞変化にしたがう。

・kavi-“詩人”m.

| 単数(sg) | 両数(du) | 複数(pl) | |

| 主格(N) | kaviḥ | kavī | kavayaḥ |

| 対格(Ac) | kavim | kavī | kavīn |

| 具格(Ins) | kavinā | kavibhyām | kavibhiḥ |

| 為格(D) | kavaye | kavibhyām | kavibhyaḥ |

| 従格(Ab) | kaveḥ | kavibhyām | kavibhyaḥ |

| 属格(G) | kaveḥ | kavyoḥ | kavīnām |

| 処格(L) | kavau | kavyoḥ | kaviṣu |

| 呼格(V) | kave | kavī | kavayaḥ |

○ī語幹・ū語幹(f)

単音節語幹と多音節語幹で変化が異なる。cf,単音節:bhū-“大地” 多音節:vadhū-“女”

・bhū-“大地”f.

| 単数(sg) | 両数(du) | 複数(pl) | |

| 主格(N) | bhūḥ | bhuvau | bhuvaḥ |

| 対格(Ac) | bhuvam | bhuvau | bhuvaḥ |

| 具格(Ins) | bhuvā | bhūbhyām | bhūbhiḥ |

| 為格(D) | bhve/bhuvai | bhūbhyām | bhūbhyaḥ |

| 従格(Ab) | bhuvaḥ/bhuvāḥ | bhūbhyām | bhūbhyaḥ |

| 属格(G) | bhuvaḥ/bhuvāḥ | bhuvoḥ | bhuvām/bhūnām |

| 処格(L) | bhuvi/bhuvām | bhuvoḥ | bhūṣu |

| 呼格(V) | bhūḥ | bhuvau | bhuvaḥ |

・vadhū-“女”f.

| 単数(sg) | 両数(du) | 複数(pl) | |

| 主格(N) | vadhūḥ | vadhvau | vadhvaḥ |

| 対格(Ac) | vadhūm | vadhvau | vadhūḥ |

| 具格(Ins) | vadhvā | vadhūbhyām | vadhūbhiḥ |

| 為格(D) | vadhvai | vadhūbhyām | vadhūbhyaḥ |

| 従格(Ab) | vadhvāḥ | vadhūbhyām | vadhūbhyaḥ |

| 属格(G) | vadhvāḥ | vadhuvoḥ | vadhūnām |

| 処格(L) | vadhvām | vadhuvoḥ | vadhūṣu |

| 呼格(V) | vadhu | vadhvau | vadhuvaḥ |

○tṛ・ṛ語幹(m,f,n)

動詞の語根に加わることでその動作を行う人を表す名詞となる。cf,dātṛ-“与える人”

※親族名詞 cf,pitṛ-“父”、mātṛ-“母”

・dātṛ-“与える人”m,n. ※以下の表はm.のものです。

| 単数(sg) | 両数(du) | 複数(pl) | |

| 主格(N) | dādā | dātārau | dātāras |

| 対格(Ac) | dātāram | dātārau | dātṝn |

| 具格(Ins) | dātrā | dātṛbhyām | dātṛbhis |

| 為格(D) | dātre | dātṛbhyām | dātṛbhyas |

| 従格(Ab) | dātur | dātṛbhyām | dātṛbhyas |

| 属格(G) | dātur | dātros | dātṝṇām |

| 処格(L) | dātari | dātros | dātṛṣu |

| 呼格(V) | dātar | dātārau | dātāras |

○二重母音語幹

数はあまり多くないが。nau-“船”とgo-“牛”は頻繁に現れる。

・nau-“船”f.

| 単数(sg) | 両数(du) | 複数(pl) | |

| 主格(N) | nauḥ | nāvau | nāvaḥ |

| 対格(Ac) | nāvam | nāvau | nāvaḥ |

| 具格(Ins) | nāvā | naubhyām | naubhiḥ |

| 為格(D) | nāve | naubhyām | naubhyaḥ |

| 従格(Ab) | nānaḥ | naubhyām | naubhyaḥ |

| 属格(G) | nāvaḥ | nāvoḥ | nāvām |

| 処格(L) | nāvi | nāvoḥ | nauṣu |

| 呼格(V) | nauḥ | nāvau | nāvaḥ |

・go-“牛”m,f.

| 単数(sg) | 両数(du) | 複数(pl) | |

| 主格(N) | gauḥ | gāvau | gāvaḥ |

| 対格(Ac) | gām | gāvau | gāvaḥ |

| 具格(Ins) | gavā | gobhyām | gobhiḥ |

| 為格(D) | gave | gobhyām | gobhyaḥ |

| 従格(Ab) | goḥ | gobhyām | gobhyaḥ |

| 属格(G) | goḥ | gavoḥ | gavām |

| 処格(L) | gavi | gavoḥ | goṣu |

| 呼格(V) | gauḥ | gāvau | gāvaḥ |

2、子音語幹

子音語幹は基本的な格語尾変化の規則にしたがっている。

子音語幹の格変化には一語幹と多語幹のものがある。一語幹のものは全ての格変化について一定の変化をする。多語幹のものは強・弱の二語幹のものと強・中・弱の三語幹のものがある。

二語幹の場合、強語幹はm,sg,N・Ac・V、du,N・Ac・V、pl,N・Vおよびn,pl,N・Ac・Vに用いられ、弱語幹はこのほかの格に用いられる。fの場合、弱語幹に接尾辞īが添えられる。また、pl,Acは常に弱語幹から作られる。

三語幹の場合、強語幹は二語幹と同じ。中語幹はpada語尾の前およびn,sg,N・Ac・Vに用いられ、弱語幹はこのほかの格に用いられる。sg,Nは特殊な形をとる場合が多く、sg,Nとsg,Vが一致しない場合がある。

●一語幹(m,f,n)

m,fにおいては同じ格変化にしたがうが、nは全ての数のN・Ac・Vにおいて異なる変化をする。

○ta行語幹

○ka・ca行語幹

j語幹ではsg,Nにおいてjがṭとなる場合がある。

○pa行語幹

○歯擦音語幹

ś・ṣ語幹ではṭとなる場合がある。

○h語幹

hがṭまたkに変わる場合がある。

○r語幹

eg,vāc-“言葉”f.(ka・ca行語幹)

| 単数(sg) | 両数(du) | 複数(pl) | |

| 主格(N) | vāk | vācau | vācaḥ |

| 対格(Ac) | vācam | vācau | vācaḥ |

| 具格(Ins) | vācā | vāgbhyām | vāgbhis |

| 為格(D) | vāce | vāgbhyām | vāgbhyas |

| 従格(Ab) | vācaḥ | vāgbhyām | vāgbhyas |

| 属格(G) | vācaḥ | vācos | vācām |

| 処格(L) | vāci | vācos | vākṣu |

| 呼格(V) | vāk | vācau | vācaḥ |

○as,is,us語幹

多くがn。

・manas-“心”n.

| 単数(sg) | 両数(du) | 複数(pl) | |

| 主格(N) | manaḥ | manasī | manāṃsi |

| 対格(Ac) | manaḥ | manasī | manāṃsi |

| 具格(Ins) | manasā | manobhyām | manobhiḥ |

| 為格(D) | manase | manobhyām | manobhyaḥ |

| 従格(Ab) | manasaḥ | manobhyām | manobhyaḥ |

| 属格(G) | manasaḥ | manasoḥ | manasām |

| 処格(L) | manasi | manasoḥ | manaḥsu/manassu |

| 呼格(V) | manaḥ | manasī | manāṃsi |

●二語幹

○at語幹(弱:at 強:ant)

ほぼ全てが動詞の現在分詞及び未来分詞の能動態(P:Parasmaipada)。

○yas語幹

○mat・vat語幹

m,sg,Nは-mān,-vānとなり、n,du,N・AC・Vでは弱語幹を用いる。

○in語幹

ほとんどが所有形容詞。強語幹の末尾ではm,sg,Nでī、n,pl,N・Ac・Vでīniとなる。弱語幹末尾ではpada語尾前およびn,sg,N・Ac・Vでiとなる。

eg,tudat-“打つ”(at語幹 強:tudat- 弱:tudant-)m,n.※以下はm.

| 単数(sg) | 両数(du) | 複数(pl) | |

| 主格(N) | tudan | tudantau | tudantaḥ |

| 対格(Ac) | tudantam | tudantau | tudataḥ |

| 具格(Ins) | tudatā | tadadbhyām | tudadbhiḥ |

| 為格(D) | tudate | tadadbhyām | tudadbhyaḥ |

| 従格(Ab) | tudataḥ | tadadbhyām | tudadbhyaḥ |

| 属格(G) | tudataḥ | tudatoḥ | tudatām |

| 処格(L) | tudati | tudatoḥ | tudatsu |

| 呼格(V) | tudat | tudantau | tudantaḥ |

●三語幹

○an・man・van語幹

ほとんどがm,n。直前に子音がある場合、二語幹が用いられる。

○vas語幹

完了分詞の能動態(P:Parasmaipada)を形成する接尾辞。

○ac語幹

主に方位をあらわす形容詞が含まれ、二語幹と三語幹のものがある。

○特殊系

文法書によってまちまちなので、適宜参照のこと。

eg,rājan-“王”m.(an語幹 強:rājan- 中:rāja- 弱:rājñ-)

| 単数(sg) | 両数(du) | 複数(pl) | |

| 主格(N) | rājā | rājānau | rājānaḥ |

| 対格(Ac) | rājānam | rājānau | rājñaḥ |

| 具格(Ins) | rājñā | rājabhyām | rājabhiḥ |

| 為格(D) | rājñe | rājabhyām | rājabhyaḥ |

| 従格(Ab) | rājñaḥ | rājabhyām | rājabhyaḥ |

| 属格(G) | rājñaḥ | rājñoḥ | rājñām |

| 処格(L) | rājñi/rājani | rājñoḥ | rājasu |

| 呼格(V) | rājan | rājānau | rājānaḥ |

3、比較法

●比較級-tara 最上級-tama

形容詞のm,nに加えられてそれぞれ比較級・最上級をつくる。格変化はa語幹にしたがう。

形容詞以外では名詞・不変化辞(ind)に用いられる。

f.の場合はそれぞれ-tarā,-tamāとなる。

○母音語幹

語幹にそのまま加わえられる。

・priya-“いとしい”

| 原級 | 比較級 | 最上級 |

| priya- | priyatara- | priyatama- |

○子音語幹

外連声の規則にしたがって接尾辞を加える。

・suyudh-“よく闘う”

| 原級 | 比較級 | 最上級 |

| suyudh- | suyuttara- | suyuttama- |

○多語幹

二語幹の場合は弱語幹、三語幹は中語幹に用いられる。

in語幹に関してはnが消失する。

・二語幹:prāc-“東の”

・三語幹:vidvas-“学識ある”

| 原級 | 比較級 | 最上級 |

| prāc- | prāktara- | prāktama- |

| vidvas- | vidvattara- | vidvattama- |

●比較級-īyas 最上級-iṣṭha

形容詞が派生した語根あるいは語根相当部に加えられて形成される。用いられる形容詞は少ない。

接尾辞的要素の消失、語根部の母音変化など特殊な変形をする。

≪曲用Ⅱに続く≫